Kara-Te-Do

Visite: 1680

Che cos'è il karate?

"Il karate deriva dall'arte del combattimento a mani nude trasmessa segretamente nell'isola di Okinawa. Si tratta di una sottile arte dell'autodifesa, che permette di vincere il nemico per mezzo delle più varie tecniche utilizzando le diverse parti del corpo in modo razionale ed efficace. Ad esempio i colpi di pugno e di mano diretti o circolari, calci ma anche proiezioni e immobilizzazioni. Ma il karate non è una semplice arte di combattimento. Il suo primo obbiettivo è forgiare il corpo e lo spirito..."

Così il grande maestro giapponese Mabuni descrive l’arte marziale di cui si fa portavoce all’inizio del XX secolo.

Diffusosi dal Giappone durante il XX secolo in tutto il mondo il karate è oggi tra le arti marziali più conosciute.

Differenziatosi negli stili e modificatosi nella sostanza in seguito alla perdita di importanza del combattimento corpo a corpo, può essere considerato uno sport nell’accezione più ampia del termine. Tradizione e filosofia si affiancano alla pratica sportiva per offrire al praticante un percorso di formazione completo che rafforzi lo spirito e tonifichi il corpo.

Chiunque può praticare il karate. Il bambino che per la prima volta si affaccia ad uno sport apprezzerà l’aspetto ludico e acrobatico delle tecniche, il ragazzo desideroso di confrontarsi per crescere troverà nell’agonismo un forte stimolo alla crescita ed al perfezionamento e l’adulto maturo ricercherà, oltre ad un buon mantenimento della forma fisica, quegli aspetti filosofici che la giovane età gli aveva impedito di cogliere.

Nel constatare che al giorno d’oggi spesso l'immagine del karate viene associata all'espressione di violenza va considerato il ruolo determinante, e per la maggior parte dei casi fuorviante, dell'interpretazione cinematografica delle arti marziali.

Il vero praticante di karate si astiene dalla violenza che non è per lui né un mezzo né un fine.

Origini e significato del nome Karate:

Gli ideogrammi della parola kara-te-do significano “la via della mano vuota”. Essa ha in se un'indicazione tecnica e un'idea filosofica, poiché questo vuoto va inteso nell'accezione buddistica del termine.

In giapponese si scrive con ideogrammi, e il legame tra il carattere scritto e il suono non è così diretto come nelle scritture fonetiche.

Spesso esistono diverse pronunce per lo stesso ideogramma e lo stesso suono può corrispondere a più ideogrammi.

Il nome antico di karate era To-De "la mano (De o Te) della Cina (To) " o più semplicemente Te o De.

L'ideogramma “To” si pronuncia anche Kara e all'inizio del XX secolo ha iniziato ad essere impiegata questa pronuncia: Kara-Te "la mano della Cina".

Il termine Te o De, letteralmente "mano", ha anche il significato di "arte" o L'uso della pronuncia Kara permetteva di giocare su un doppio senso poiché il suono Kara significa in giapponese anche "vuoto" ma viene scritto con un altro ideogramma.

Il cambiamento dell'ideogramma corrispondente al suono Kara si spiega in due modi complementari: da una parte il termine Kara, che significa "vuoto", nell'accezione del buddismo zen ha in giapponese una profondità maggiore, dall'altra il termine "mano cinese" non andava molto d'accordo col nazionalismo giapponese di inizio secolo.

Questa nuova forma, Kara-Te, ossia “mano vuota", si è diffusa nel corso degli anni '30, nel momento in cui i maestri di Kara-Te, arrivati dalla piccola isola di Okinawa, cercarono di inserire la loro arte nella più vasta tradizione del Budo (insieme delle arti marziali dei guerrieri giapponesi). Il termine DO indica nell’accezione filosofica la VIA, la strada o, meglio, il percorso sia interiore sia di evoluzione della tecnica che è necessario compiere nelle arti marziali.

Shotokan:

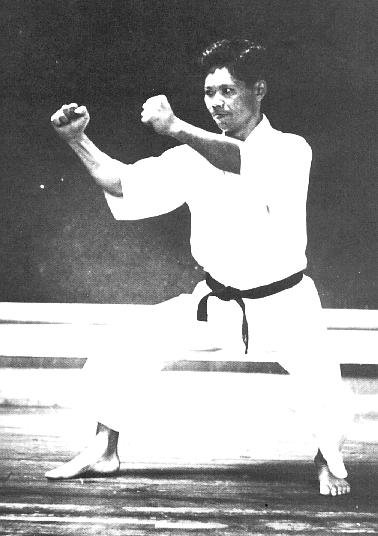

Funakoshi, fondatore dello stile di karate denominato Shotokan, componeva fin da giovane poesie sotto lo pseudonimo Shoto (fruscio della pineta). II suo paese natale era infatti circondato da colline e da monti coperti da foreste di pini che formano una lunga catena chiamata Kobisan (Monti della coda di tigre).

Funakoshi, fondatore dello stile di karate denominato Shotokan, componeva fin da giovane poesie sotto lo pseudonimo Shoto (fruscio della pineta). II suo paese natale era infatti circondato da colline e da monti coperti da foreste di pini che formano una lunga catena chiamata Kobisan (Monti della coda di tigre).

Il grande maestro aveva l'abitudine, in gioventù, di passeggiarvi spesso accompagnato dal fruscio dei pini. Firmando Shoto le sue poesie calligrafate, il ricordo del canto della pineta lo riportava ai sentimenti dell'infanzia e della giovinezza.

Scegliendo Shoto anche come nome del suo dojo di karate, volle ancora legare l'immagine del fruscio della pineta alla via che seguì nel karate: "Amerei proseguire la via del karate, cosi come la vita, nella grazia della verità intrinseca e nella calma del fruscio dei pini”.

Nella primavera del 1938 Funakoshi affisse l'insegna "Shotokan" (kan significa casa o dojo) davanti al suo dojo. Questo nome sarà in seguito utilizzato per designare la sua scuola.

Cenni storici sul Karate

Generalmente si pensa che il karate sia nato ad Okinawa, ma non è del tutto esatto.

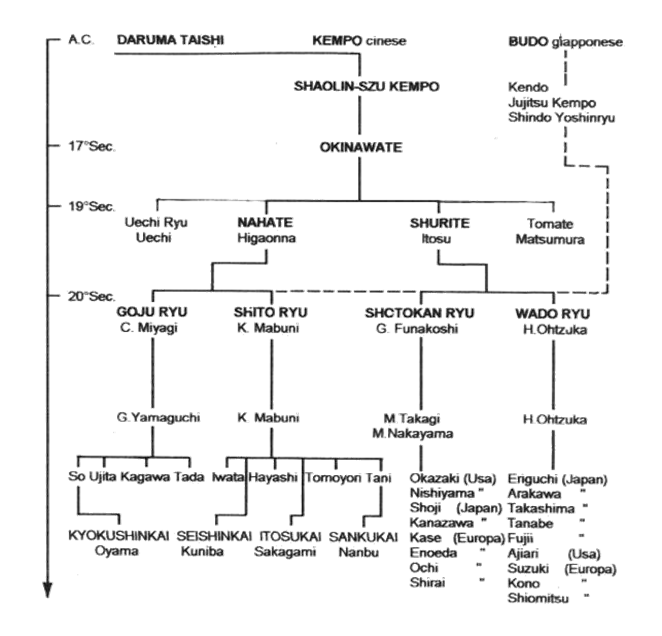

Le radici di questa disciplina marziale sono molto più antiche. Si pensa infatti che le sue origini vadano ricercate in India nel nome di un monaco buddista: Bodhidharma, primo patriarca e fondatore della filosofia Zen (Dyana in India, Ch’AN in Cina ) conosciuto in Giappone col nome di Daruma Taishi.

Intorno al 520 d.c. egli si spostò dall’India alla Cina per diffondere il proprio credo religioso. Accolto inizialmente dalla corte Imperiale di Liang Wu Ti, dovette più tardi allontanarsene a seguito di scontri con l’Imperatore la cui fede religiosa, più formale, scientifica e interiore, non concordava con quella di Bodhidharma, più interiorizzata, personale ed intuitiva.

Dopo l’espulsione dalla corte Imperiale Cinese il monaco raggiunse il tempio di Shorinji, nell’odierna provincia di Ho-Nan, nel nord-est della Cina, meglio conosciuta con il nome di Shaolin o Hsiao-Lin, dove insegnò la sua filosofia che si basava sulla meditazione sulla concentrazione e permetteva di acquisire particolari e, sembra, straordinarie doti psichiche e fisiche.

Accanto allo Zen, Bodhidharma insegnò ai monaci un’antichissima forma di lotta, conosciuta in India come Kempo, a cui aveva apportato alcune variazioni. In questo modo il Kempo veniva ad essere una pratica complementare alla meditazione. Si pensa che originariamente il Kempo fosse più una sorta di allenamento fisico non violento anziché una vera e propria disciplina marziale: il suo scopo era rafforzare la psiche attraverso il corpo.

I monaci Shaolin svilupparono diversi stili modificando le caratteristiche iniziali del Kempo: ne derivarono il Kung-fu, il Tai-ch’i-chuan e altri. Tutti avevano in comune le stesse caratteristiche e le stesse finalità: coordinazione mentale fortissima, movimenti circolari, spostamenti laterali, strategia del contrattacco dopo la difesa.

Ma Shao-lin-tsu non ebbe vita lunga anche perché il buddismo non attecchì in Cina (troppo radicati nella tradizione cinese erano il taoismo e il confucianesimo). Le persecuzioni governative ed i ripetuti incendi distrussero definitivamente il tempio di Shorinji, disperdendo i pochi monaci superstiti.

La successiva legge imperiale proibì l’uso delle armi ed i monaci ritennero loro dovere aiutare la popolazione indifesa insegnando la loro disciplina alle masse oppresse perché potessero difendersi dalle bande dei briganti e dai funzionari governativi corrotti.

In questo periodo il Kempo venne a perdere gradualmente quegli elementi che gli provenivano dalla filosofia Zen e si differenziarono sempre più gli stili.

Il Kempo raggiunse il Giappone, insieme alla filosofia Zen, verso il 947 d.c.

Si diffuse soprattutto nelle isole Ryukyu, ponte tra la Cina e il Giappone, e principalmente ad Okinawa, dove prese piede gradualmente nel corso dei secoli e si affermò fra la popolazione come arma di difesa contro gli invasori, sia cinesi sia giapponesi, che si contendevano l’arcipelago.

La sua diffusione come arma di difesa fu rapida e gli scambi tra i maestri cinesi che si trasferirono nelle isole e i maestri giapponesi che si recavano in Cina per perfezionare la loro arte arricchirono e migliorarono la disciplina che, ribattezzata come To-De (mano cinese), si impose sugli altri metodi di combattimento senza armi per la sua efficacia e semplicità.

Migliorato nelle tecniche e modificato in alcune strutture, la nuova arte marziale si differenziava dal Kempo cinese per la maggior efficacia dei colpi. Inoltre era quasi del tutto scomparsa la matrice religiosa che lo aveva generato e caratterizzato.

Ma altri eventi storici determineranno una svolta decisiva del karate.

Tra il XVIII e il XIX secolo, durante il regno dei Tokugawa, si assiste in Giappone allo scontro tra la classe dei samurai che vuole difendere i privilegi di cui sempre ha goduto e i nuovi imprenditori e commercianti. Unitamente a questi problemi, l'introduzione delle armi da fuoco, le grandi guerre di manovra e l'edificazione di città castello avevano resa anacronistica o perlomeno non determinante la lotta corpo a corpo negli scontri causando la definitiva caduta dei Samurai e delle loro arti di combattimento.

Le arti marziali conobbero un periodo di decadenza e sembrò che tutto l'antico patrimonio del Bujutsu, l’arte dei Samurai, dovesse andare definitivamente perduto ma alla fine del XIX secolo alcuni maestri, tra i quali Kenkichi Sakakibara (kendo) e JiGoro Kano (judo), ebbero la geniale intuizione di adattare le arti marziali ai tempi spostando il loro obiettivo dalla vittoria sull'avversario alla conoscenza per il miglioramento di se stessi riavvicinandosi quindi agli insegnamenti di Bodhidharma.

Il kanji Jutsu (presente in BuJutsu) scomparve per far posto alla parola Do (BuDo), termine filosofico indicante la “Via”.

A Okinawa, divenuta ormai in tutto e per tutto giapponese, l'Okinawa-Te era senz'altro più popolare e maggiormente seguita del kendo o del judo.

Alcuni capiscuola si assunsero il compito di divulgare in Giappone quest’arte marziale (rinominata karate-do e suddivisa ormai in diversi stili): Gichin Funakoshi per lo Shotokan (1922), Kenwa Mabuni per lo Shito-ryu (1926), Chojun Miyagi per il Goju-ryu (1930) e Hiroki Ohtsuka per il Wado-ryu (1936).

La data ufficiale dell’entrata del karate in Giappone è universalmente riconosciuta nel 1923, anno in cui Gichin Funakoshi decise di restare definitivamente sul suolo nipponico abbandonando Okinawa. In quell'anno il grande maestro, scomparso nel 1955, su invito del Ministero della Pubblica Istruzione, aveva dato una formidabile dimostrazione durante i Campionati Nazionali di Atletica a Tokyo e subito dopo, su invito del prof. Jigoro Kano, nella mecca del Judo mondiale: il Kodokan.

Durante gli anni precedenti e successivi alla seconda guerra mondiale, gli occidentali vennero a contatto e si interessarono al Karate e alle altre arti marziali giapponesi.

Successivamente molti maestri giapponesi e cinesi si trasferirono in Europa e in America dove insegnarono la loro disciplina diffondendola rapidamente.

Oggi il Karate è conosciuto e praticato, talvolta travisato e svilito, in tutto il mondo. Bisogna però conoscerne le antiche origini e le motivazioni che lo hanno generato per ricondurlo alla sua esatta natura e ritrovarne quindi le vere radici e la sua reale fisionomia.